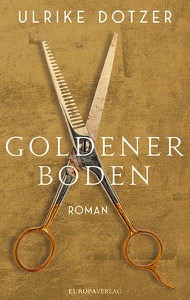

„Goldener Boden“ ist eine Familiensaga über drei Generationen von Friseurmeistern. Sie erzählt von den Deutschen in New York, vom Dritten Reich in Pommern und der Flucht vor der Roten Armee, vom Überleben in der sowjetisch besetzten Zone und vom Aufbruch ins Wirtschaftswunder.

Die Geschichte hinter dem Roman

Gedanken der Autorin

Ein Foto von 1940:

Meine Großmutter Dora mit ihren vier Töchtern Feodora, Johanna, Ute und Monika (von links).

„Friseure sind Menschen, die mit ihren Händen Schönheit schaffen. Gibt es einen zweiten Beruf, der ähnlich geeignet war, um im Wirtschaftswunder durchzustarten? Mit Kamm und Schere in den Händen ging es aufwärts. Davon erzählte meine Großmutter stets sehr farbig.

Ich war ein kleines Mädchen und las ihr vor. Sie war erblindet, eine Spätfolge des Kriegs. Im März 1945 flüchtete sie, die erste Friseurmeisterin Pommerns, mit ihren vier kleinen Töchtern aus Stolp in Hinterpommern. Ein Schicksal unter Millionen. Ihre Flucht endete zunächst in Thüringen, bevor die Familie fünf Jahre später ein zweites Mal floh – raus aus der jungen DDR, rein in den Westen. Meine Kindheit war durchwirkt von ihren Geschichten von Flucht und Vertreibung. Später zog mich das Unerzählte an, es betraf die Nazi-Zeit. Immer hatte ich das Gefühl: Da gab es Leerstellen, etwas, was ihre Töchter geprägt hatte und das auch mich, die Enkelin, betraf. Ich begann zu recherchieren.

Wie war das damals in Pommern? Welche Rolle spielten meinen Vorfahren, worin ähnelten sie anderen, was unterschied sie? Davon erzählt mein Roman. Die Schmiedestraße 4 in Stolp, das heute Slupsk heißt und in Polen liegt, hat existiert. Die Figuren im Roman sind inspiriert von meinen Vorfahren – haben aber eigene fiktionale Realität angenommen.

Schon 1932 wählte eine große Mehrheit der Pommern die Nationalsozialisten, in Kleinstädten kamen mehrfach bis zu 30 000 Menschen zusammen, um Hitler sprechen zu hören – noch ehe er die Macht ergriff. Mit großer Begeisterung wandten sich vor allem Handwerker und Gewerbetreibende den Nazis zu. Im Dritten Reich beschäftigten auch kleinbürgerliche Familien Zwangsarbeiter*innen, die meisten waren Polen. Im Stadt- und Landkreis Stolp kam während des Kriegs auf drei Deutsche ein derart versklavter Mensch.

Ein gut geöltes Rädchen im Getriebe des totalitären Wandels ist eine meiner Hauptfiguren, Rudolf, er verbringt den Krieg in Diensten der Ordnungspolizei in der Heimatstadt. Nach 1945 müssen über seine Rolle alle schweigen – die Familie hält sich in der sowjetisch besetzten Zone über Wasser – und dieses Schweigen geht Rudolfs Töchtern in Fleisch und Blut über. Dass Schweigen Sicherheit bedeutet, lernen die Kriegskinder, und die fatalen Wirkungen dieses Schweigen forderten mich, die Erzählerin, heraus.

Meine Erzählung setzt viel früher ein, bei Gustav, Rudolfs Gegenspieler: Gustav wandert 1896 nach New York aus, kaum 20 und voll Abenteuerlust, und verdingt sich bei einem deutschen Friseur an der Lower East Side. Mit Hilfe der Pommerschen „Landsmannschaft“, einem Milieu unter vielen in der explodierenden Metropole, schlägt er sich durch.

Neu in New York ist, dass auch Frauen sich in Läden frisieren lassen – weibliche Haarpflege hatte bis zur Jahrhundertwende privat zu erfolgen. Gustav saugt Ideen und Erfahrungen auf und kehrt voller Impulse aus Amerika zurück in seine Heimat. Als Friseurmeister zu Wohlstand gekommen, wird ihm später der Nazi-Glaube des Schwiegersohns ein Graus, aber das Schicksal kettet die beiden aneinander, fester als Familienbande es immer tun.

Handwerk hat goldenen Boden, heißt es, aber der Boden, den ich beschreibe, glänzt nicht, er schillert. Materiell mag er sich immer wieder als tragfähig erweisen, Orientierung stiftet er nicht. Ein Spiegel ist er schon: Im „Goldenen Boden“, in den Geschicken und Verstrickungen dieser Handwerker-Familie, reflektiere ich sechzig Jahre deutscher Geschichte.“